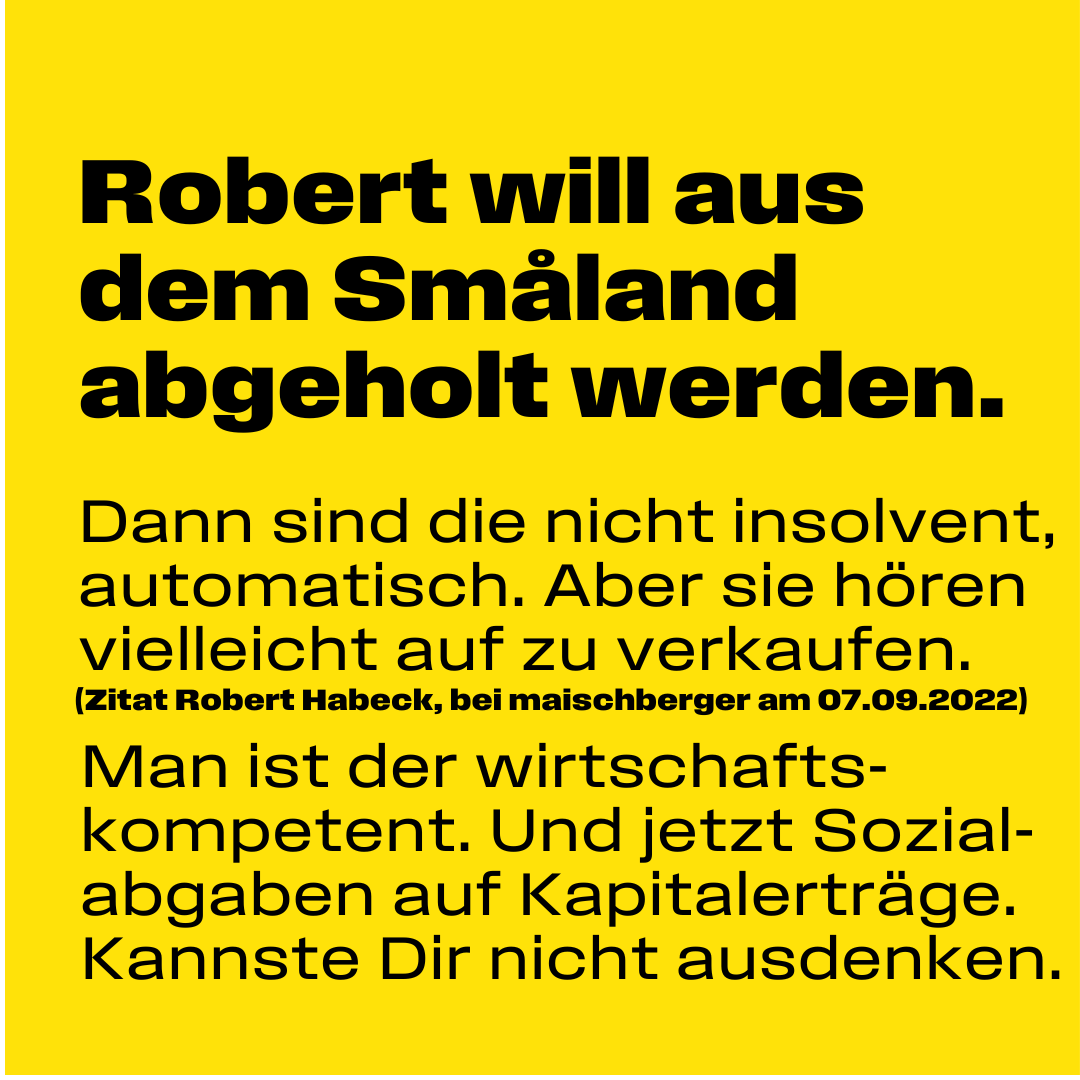

Robert Habeck schlägt vor, Sozialabgaben auf Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden zu erheben. Was auf den ersten Blick sozial gerecht wirken mag, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als problematisch und wenig durchdacht.

Kapitalerträge sind bereits stark besteuert – mit der Abgeltungssteuer und, je nach Einkommenssituation, zusätzlichen Abgaben. Diese Erträge sind keine Gewinne aus dem Nichts, sondern das Ergebnis von Sparen, Investieren und wirtschaftlicher Aktivität. Sie finanzieren Innovationen, sichern Arbeitsplätze und tragen zur Altersvorsorge bei. Doch anstatt diese wichtige Funktion von Kapital in einer sozialen Marktwirtschaft zu fördern, wird es hier zu einer scheinbar unerschöpflichen Einnahmequelle stilisiert.

Beitragsbemessungsgrenzen: Eine Ungleichheit im System

Ein zentraler Punkt, der in der Debatte oft verschwiegen wird, ist die Rolle der Beitragsbemessungsgrenzen. Arbeitnehmer zahlen nur bis zu einem bestimmten Einkommen Sozialabgaben – ab einem bestimmten Verdienst sind höhere Einkünfte davon befreit. Kapitalerträge hingegen sollen laut Habecks Vorschlag unbegrenzt belastet werden. Das führt zu einer Ungleichbehandlung, die gerade Sparer und Kleinanleger trifft, während wirklich große Vermögen oft über legale Steuerschlupflöcher die Belastung minimieren können. Die Frage ist also: Trifft dieser Vorstoß wirklich die Richtigen?

Sozialabgaben: Leistungen und Grenzen

Wir dürfen nicht vergessen, dass Sozialabgaben nicht nur eine Belastung sind, sondern auch zu Leistungen führen: Rentenzahlungen, Arbeitslosengeld und Krankenversicherungsleistungen sichern Menschen in schwierigen Zeiten ab. Doch wer Kapitalerträge erzielt, zahlt bereits heute Steuern darauf, ohne dass diese Abgaben mit einem direkten Leistungsanspruch verbunden sind. Es stellt sich die Frage: Wenn nun Sozialabgaben auf Kapitalerträge erhoben werden, welche zusätzlichen Leistungen stehen dem dann gegenüber?

Es besteht die Gefahr, dass Kapital, das in innovative Unternehmen, Immobilien oder Start-ups fließt, durch solche Maßnahmen unattraktiv wird. Und das betrifft nicht nur Großinvestoren, sondern auch Kleinanleger und Mittelständler, die für ihre Altersvorsorge oder zukünftige Projekte sparen. Sie riskieren ihr Kapital in einem ohnehin volatilen Umfeld – eine weitere Belastung ist das falsche Signal.

Brauchen wir echten Fortschritt, keinen Populismus

Ein solcher Vorschlag mag kurzfristig populär wirken und mediale Aufmerksamkeit erzeugen. Doch er löst keine der strukturellen Herausforderungen, vor denen unser Sozial- und Steuersystem steht. Statt auf Scheinlösungen, die Kapital verteufeln, sollte die Politik auf nachhaltige Reformen setzen. Das könnte beispielsweise eine gerechtere Verteilung der Steuerlast, eine Stärkung der Beitragsbemessungsgrenzen oder gezielte Förderungen für langfristige Investitionen umfassen.

Was meint ihr zu diesem Thema? Ist der Vorstoß wirklich gerecht, oder ein klassischer Fall von Symbolpolitik? Diskutiert mit mir – nur durch Austausch können wir die richtigen Lösungen finden.